Capricci

Im Barock liebte man Verwirrspiele, Dinge, die sich nicht zu erkennen gaben oder anderes zu sein schienen als sie waren. Das „Theatrum mundi“ bestand wesentlich aus der Kunst der Inszenierung, und kaum ein Objekt der Sakralarchitektur lud mehr ein, in Szene gesetzt zu werden, als die volltönende Orgel, die geradezu danach verlangte, auch in ihrer äußeren Gestalt eine würdige Korrespondenz zu ihrer Klangwirkung zu erhalten.

In kaum einer anderen Zeitspanne wurden Orgelprospekte vielgestaltiger entworfen als im 17. und 18. Jahrhundert. In manchen Regionen liebte man Uniformität, wie etwa im auch hier erkennbar zentralistisch geprägten Frankreich, in anderen dagegen eine individuelle und manchmal geradezu phantastische Vielfalt wie im katholischen Süden des deutschen Sprachraums, wo kaum zwei Orgeln einander gleichen.

Das gestalterische Spiel mit der äußeren Form der Orgel konnte im Einzelfall bis zu einem Punkt gehen, an dem eine Orgel nicht mehr als solche zu erkennen war – nicht zufällig gab es in dieser Zeit sogar Orgelentwürfe völlig ohne äußerlich sichtbare Pfeifen, die allerdings – zumindest für größere Instrumente - nicht überzeugen konnten.

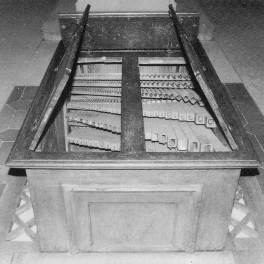

Doch in der Regel – wenn es in diesem Kontext der phantasievollen und einzigartigen Spielereien überhaupt eine Regel gab – lag das Hauptelement der kapriziösen Gestaltung darin, der Orgel eine Form zu geben, die man gemeinhin nicht von ihr erwartete. Was zu erwarten war, war ein mehr oder minder rechteckiges Gehäuse mit hoch aufragenden Pfeifen, verteilt auf eine ungerade Zahl von Pfeifenfelder und –türmen. Die erste – und zunächst nicht besonders spektakulär erscheinende, aber dennoch erstaunlich seltene – Möglichkeit, dies zu variieren, war eine Gestaltung mit einer geraden Anzahl von Pfeifenfeldern (Abb. 1).

Ein besonders beliebtes Experimentierfeld boten

offensichtlich Chororgeln in Abteikirchen – es handelte sich dabei meist um

vergleichsweise kleine Instrumente, aber ihre Aufstellung innerhalb eines

Chorgestühls und in relativer Nähe zu einem Altar bedeutete eine gewisse

Herausforderung. Sie mußten in einer Art und Weise plaziert werden, daß durch

sie der Blick auf den Altar und der Raum für die betenden Konventmitglieder

nicht beeinträchtigt wurde. Eine mögliche Lösung war der Bau von Orgeln mit

„liegenden“, also mehr oder minder horizontal untergebrachten Pfeifen; diese

Orgeln besaßen daher auch keinen Pfeifenprospekt. (Abb. 2 und 3)

Eine andere Lösung war auch der österreichische Typ der

„Kanzelorgel,“ als symmetrisches Gegenstück zur Predigtkanzel zudem eine

gestalterisch wie symbolisch sehr originelle Bauweise.

(Abb. 4)

In manchen Fällen versuchte man auch die Chororgeln gleichsam verschwinden zu lassen, indem sie in die Wand eingelassen wurden. Gelegentlich läßt nur noch ein flaches Prospektfeld in der Wand deren Aufstellungsort erkennen. Doch selbst solche gehäuselosen Prospekte sind noch äußerst geschmackvoll gestaltet, obwohl sie vom Kirchenschiff selbst aus fast nicht einzusehen sind

Der Größenvergleich zwischen den Chororgeln zweier der bedeutendsten Klöster im Alpen- und Voralpenraum zeigt die enorme Gestaltungsbreite zwischen auf ihre Weise sehr entgegengesetzten Lösungen des Problems. Die Chororgel des Zisterzienserstifts Stams ist geradezu ein Mirakel an Kompaktheit: Inmitten des Chorgestühls und in dieses teilweise integriert bietet sie in einem Gehäuse, das nur etwa sechs Quadratmeter Fläche einnimmt und kaum über anderthalb Meter aufragt, Platz für zwölf Register. Dagegen sprengen die Chororgeln der Benediktinerabtei Ottobeuren geradezu alle Maßstäbe. Auf eigenen Emporen über dem Chorgestühl sind symmetrisch zueinander zwei Orgelwerke eingebaut, die an Größe manche vergleichbaren Hauptorgeln übertreffen.

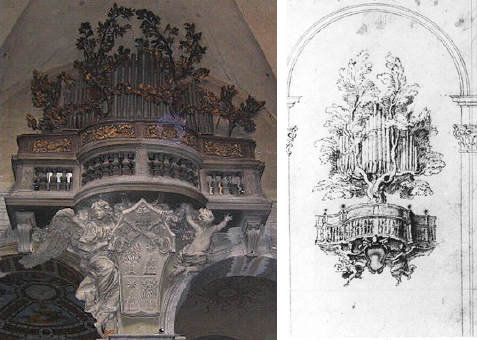

In manchen Gegenden war es Usus, den oder die Stifter der Orgel oder auch die herrschende Obrigkeit in irgendeiner Form an der Orgel zu verewigen. Üblicherweise geschah dies in Form einer schlichten Inschrift, doch in manchen Fällen wurde die Orgel selbst zu einem Denkmal gestaltet. Eines der berühmtesten Beispiele hierfür war die Orgel von S. Maria del Populo in Rom, deren Entwurf aus dem Umkreis von Gianlorenzo Bernini stammt. Ihr „Gehäuse“ hat die Form einer Eiche, Wappen des Auftraggebers Papst Alexander VII; die Orgelpfeifen wachsen gleichsam heraus.

In Österreich war es durchaus Usus, an irgendeiner Stelle den Doppeladler anzubringen; aber kaum sonst war er wohl so prominent sichtbar wie an der ehemaligen Orgel von Landeshut in Schlesien. Hier hatte das ganze Rückpositiv die Form des Doppeladlers. Auch in Preußen zierte der Adler manches Orgelgehäuse.

All diese Beispiele illustrieren die enorme Phantasie und Gestaltungsvielfalt eines ganzen Zeitalters. Sie offenbaren aber auch, wie sehr eine Orgel nicht nur ein hörbares, sondern auch ein sichtbares Kunstwerk war und sein sollte, zum Erstaunen und Entzücken der Betrachter.

© Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde | info@gimk.org