deDeutsch

deDeutschWissenschaftliche Rekonstruktion eines Wiener Hammerflügels

von Anton Walter, ca. 1782

Mechanik: Prellzungenmechanik mit Auslösung

Tonumfang: 5 Oktaven (F1-f3)

Stimmtonhöhe der Nachbauten: a1 = 430 Hz

„der am Greifenberger Institut angefertigte

Nachbau … Ein Instrument mit weichem, homogenem Klangbild...Auch hier entfaltet Ragna Schirmer wieder den hölzern-warmen, duftig-obertonreichen Charme des Instruments.„

(Stefan Dosch inAugsburger Allgemeine vom 01.07.2025 )

„Gerade die besondere Mechanik des Nachbaus eines Walter-Hammerflügels von ca. 1782 verleiht der Musik eine zusätzliche Komponente, die bei ‚gerundeteren‘ Nachbauten oder modernen Instrumenten gänzlich fehlt.“

(Dr. Jürgen Schaarwächter in 08.07.2025)

„Ein gleich in mehrfacher Hinsicht sensationelles Album: …Die Reise in die Vergangenheit schließt auch das verwendete Instrumentarium ein: für die beiden Konzerte der Nachbau eines herrlich warm klingenden Walter-Flügels von 1782…“

(Michael Kube in Fono Forum 24.06.2025)

Nachbau 1:

W. A. Mozart

(1756-1791)

Sonata C Dur KV 545, komponiert in Wien am 26. Juni 1788

Varvara Manukyan (Interpretin)

Thomas Schwaiger (Musikproduktion)

Stimmtonhöhe (der Aufnahme): a1 = 415 Hz

Stimmung: Neidhardt - "Für die kleine Stadt"

Aus dem 1. Satz Allegro

Aus dem 2. Satz (mit Moderator)

Das Original des nicht signierten

Hammerflügels von ca. 1782 befindet sich

heute in der Musikinstrumenten-Sammlung des Technischen Museums (TMW) in

Wien. Eine Vielzahl an baulichen Konstruktions- und Dekormerkmalen lassen eine Zuschreibung an den Wiener Klavierbauer Anton Walter (1752-1826) zu. Aus der vermuteten Entstehungszeit des Instrumentes sind noch drei weitere Hammerflügel von dem damals noch recht jungen und unbekannten Anton Walter erhalten geblieben, darunter dasjenige von Wolfgang Amadeus Mozart. Er entwickelte mit und für seinen Hammerflügel eine neue Art, für das Klavier mit Hammermechanik zu komponieren, da es sich - wie zuvor nur das Cembalo - klanglich problemlos im Zusammenspiel mit größeren Opern- oder Symphonie-Orchestern im öffentlichen Raum behaupten konnte.

Die oben genannten Vergleichsinstrumente Anton Walters zeigen an ihren Hammermechaniken deutliche Hinweise auf tiefgreifende Veränderungen, sie wurden nach der Erfindung der Wiener Kapseln aus Metall und der Fängerleiste mit diesen "modernisiert". Nur das Instrument aus dem Technischen Museum in Wien besitzt eine unveränderte Mechanik, deren konstruktive Details und Besonderheiten einen handwerklich geschickten und erfindungsreichen jungen Anton Walter offenbaren.

Der erste im Greifenberger Institut entstandene Nachbau ist eine möglichst exakte Kopie des Originalinstruments in den, im Institut erforschten, handwerklichen Verfahrenstechniken seiner Entstehungszeit. Es wurden keine Veränderungen oder "Verbesserungen aus heutiger Sicht" vorgenommen, obwohl das Instrument vor seiner Restaurierung in den 1990er Jahren augenscheinlich Probleme mit der Stabilität des Resonanzbodens hatte.

Nachbau 2:

W. A. Mozart (1756-1791)

Sonata C Dur KV 545, komponiert in Wien am 26. Juni 1788

Varvara Manukyan (Interpretin)

Thomas Schwaiger (Musikproduktion)

Stimmtonhöhe (der Aufnahme): a1 = 415 Hz

Stimmung: Neidhardt - "Für die kleine Stadt"

Aus dem 1. Satz Allegro

Aus dem 2. Satz (mit Moderator)

Der zweite Nachbau des gleichen Instrumentes aus dem Technischen Museum in Wien verfolgte das Ziel, die vorgefundenen Spuren von Veränderungen am Resonanzboden, die vermutlich noch während oder kurz nach seiner Erbauung in der Werkstatt von Anton Walter durchgeführt wurden, gezielt auszuwerten und den vorausgegangenen Zustand zu rekonstruieren.

So fanden sich bei der Rasten-Anlage Hinweise darauf, dass das Instrument ursprünglich mit einem sogenannten "Abbund" konstruiert war. Alle drei erhaltenen Hammerflügel aus der gleichen Zeit besitzen diese für Anton Walter typische Konstruktionsweise mit einer Teilung des Resonanzbodensdurch den "Abbund" in einen klingenden und einen "toten" Bereich.

Da die Spuren der ehemaligen Berippung einer solchen Resonanzboden-Konstruktion beim Originalinstrument des TMW zu viele Fragen offenließen, wurde die Berippung des sog. "Eisenstädter" Hammerflügels zur Grundlage einer Rekonstruktion verwendet und für den TMW-Flügel modifiziert.

Damit ist dieser zweite Nachbau kein streng wissenschaftliches Nachbau-Projekt mehr, da eine Mischung aus Original-Befund und Vergleichsmaterial hergestellt werden musste. Diese Verfahrensweise wird heute vielfach bei Restaurierungen beispielsweise von Orgeln aus dem 17. Jahrhundert verwendet, wenn das originale Material verloren gegangen ist, aber anhand von Spuren rekonstruiert werden soll.

Arbeitsdetails zum Nachbau des Originalinstrumentes:

ausführliche Analysen und Beschreibungen

Dokumentation und Wissenschaftliche Rekonstruktion

Das Original des nicht signierten

Hammerflügels von ca. 1782 befindet sich

heute in der Musikinstrumenten-Sammlung des Technischen Museums (TMW) in

Wien. Es wurde in den 1990er Jahren von einem österreichischen

Händler für Musikinstrumente auf dem Dachboden eines historischen

Anwesens

gefunden. Mehr ist über die Herkunft und Vorbesitzer leider nicht

bekannt. Das

Instrument ist nicht signiert, weist aber alle in der Literatur

erwähnten Baumerkmale

der ersten Baureihe des Wiener Klavierbauers Anton

Walter

auf. Es wurde bei uns in den 1990er Jahren, vor Gründung des

Greifenberger

Instituts, fotografisch und zeichnerisch in seinem Zustand vor der

Restaurierung dokumentiert. Gleichzeitig wurde eine befundgeführte

Rekonstruktion im Verfahren des Reverse-Engineerings und mit den

Werkzeugen der

Entstehungszeit begonnen.

Zum gesamten Dokumentations- und

Restaurierungsprojekt siehe

hier den Vortrag beim Internationalen Symposium im Palais Rasumofsky Wien

1995. "Restaurieren, Renovieren, Rekonstruieren/Methoden für

Hammerklaviere" von Helmut Balk.

Zuschreibung an Anton Walter

In der Frühzeit der Geschichte der Hammerflügel wurden Instrumente noch nicht standardisiert, sondern sehr individuell gebaut. Daher können nicht signierte Hammerflügel oft anhand von baulichen Merkmalen einem Instrumentenbauer oder zumindest einer Schule zugeordnet werden. Die Merkmale, welche die Hand Anton Walters in seiner frühen Schaffensperiode zeigen und die der Hammerflügel des TMW mit zwei weiteren frühen Instrumenten Anton Walters, dem sog. "Eisenstädter Flügel" (Eisenstadt, Haydn-Museum) und dem Flügel aus dem Besitz von W. A. Mozart (Salzburg, Mozarteum) teilt, sind folgende:

- Die ungewöhnlich breite Basis des massiven Kurvenrasten verjüngt sich nach oben hin zur Resonanzbodenauflage.

Der Rasten ist aus 5 Lagen Fichtenholz gefertigt. Ab 1785

verwendete Anton Walter diese Art des Kurvenrastens nicht mehr.

(siehe unten den Literaturhinweis: Michael Latcham, S. 16)

- Der Diskant besitzt 3-saitige Chöre,

der Wechsel von zwei zu drei Saiten pro Chor liegt zwischen gs‘ und a'. Alle

Instrumente Walters nach 1782 wechseln einen Halbton höher.

(siehe Michael Latcham, S. 20.) - Der Resonanzbodensteg besitzt nur

eine Reihe Stifte und zum Schränken der Saite ist nicht, wie meist

üblich, eine

2. Reihe Stifte gesetzt.

Vielmehr wurden in den Steg Kerben geschnitten, mit denen die Saiten geschränkt werden (Kerbschrank).

(siehe Michael Latcham S. 24)

- Der Klaviaturrahmen zeigt an seinem

hinteren Ende Ausschnitte, in denen die Auslöser in einer separat

konstruierten Auslöser-Leiste befestigt sind und für

Regulierungsarbeiten als Ganzes leicht entfernt werden können.

(Abbildung siehe weiter unten bei "Die Mechanik")

Diese Ausschnitte an der Klaviatur sind beim Eisenstädter und beim Mozart-Flügel ebenfalls vorhanden, die Befestigungskonstruktion der Auslöser wurde allerdings bei letzteren beiden sehr verändert und der späteren Bauweise Walters angepasst. - Baß- und Diskantzwickelwand sind auf eine charakteristische Art mit der der Kurvenwand verbunden.

- Der Resonanzbodensteg zeigt bei allen drei Instrumenten im Bassbereich keine Biegung, sondern einen Knick.

- Die hintere Tastenführung erfolgt in Kanzellen, deren Abdeckung mit einem Faden befestigt ist - ist beim Eisenstädter Hammerflügel erhalten. (Abbildung siehe weiter unten bei "Die Mechanik")

- Das Dekor der Tastenfronten ist gleich.

- Auf der Taste befinden sich hochrechteckige Führungsbäckchen für den Waagbalkenstift mit charakteristischer Formgebung (bei Mozarts Hammerflügel erhalten)

- Auf den Tasten liegen die Auflagepolster der Dämpfer. Sie stehen seitlich über die Taste hinaus, weshalb die Nachbartasten mit Ausnehmungen versehen sind, die den Polstern Platz lassen. Beim Mozartflügel ist diese Situation durch Dämpferhebeböckchen inzwischen verändert, die Ausnehmungen sind aber noch vorhanden. Beim Eisenstädter Flügel stehen die Dämpfer noch ohne Böckchen auf der Taste, die Tasten sind aber in diesem Bereich so stark in der Breite verringert, dass eine Ausnehmung nicht mehr vorhanden bzw. nicht mehr notwendig ist.

- Der Schnabel ist mittels eingesetztem Ahornplättchen verbreitert, Reste davon sind beim Eisenstädter Instrument vorhanden. (Abbildung siehe weiter unten bei "Die Mechanik")

- Die Betätigung des Moderators erfolgt über einen Registerzug, der in der Mitte des Kämpfers angebracht ist. Dies ist in gleicher Weise beim Mozart- und beim Eisenstädter Flügel und bei einem weiteren Flügel Anton Walters aus dem Germanischen Nationalmuseum (Inv-Nr. MIR 1098, datiert auf ca. 1790) ausgeführt. Andere und spätere Flügel Anton Walters betätigen den Moderator über Kniehebel.

- Auch die Dämpferaufhebung wird nicht, wie zur gleichen Zeit bei den Instrumenten von Johann Andreas Stein üblich, über einen Kniehebel, sondern über Handhebel links und rechts auf dem Kämpfer-Widerlager betätigt. Diese Art, die Dämpferaufhebung als ein klangliches Register wie bei der Orgel zu betrachten, findet sich ebenfalls beim Mozart-, beim Eisenstädter und beim oben erwähnten Flügel MIR 1098 aus Nürnberg. Auch hier steigt Walter später auf Kniehebel um.

- Die Holzauswahl bei der Klaviatur und der Mechanik entspricht derjenigen

beim Eisenstädter Instrument:

Klaviaturrahmen und Tastenhebel > Fichte

Tastenkanzellen > Walnuss

Schnabelplättchen > Ahorn

Wegen dieser Vielzahl an bautechnischen Ähnlichkeiten und

Übereinstimmungen des Hammerflügels aus dem Technischen Museum Wien mit

den beiden anderen Instrumenten der frühesten Bauphase kann man eine

Zuschreibung an Anton Walter deutlich untermauern.

Ein sehr interessanter und viel diskutierter Punkt aber sind die Mechaniken der beiden Vergleichsinstrumente, die bei späteren Überarbeitungen und Modernisierungen stark verändert und der späteren Bauweise Anton Walters angepasst worden sind. Ihre ursprüngliche Bauart lässt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen. Die zahlreichen kleinen Details, die sie mit dem Hammerflügel des TMW teilen, lassen aber durchaus die Hypothese zu, dass die beiden anderen genannten

frühen Instrumente womöglich ursprünglich eine sehr ähnlich konstruierte

Mechanik besaßen. Zu dieser Vermutung jedenfalls kam auch der

Klavierbauer und Restaurator Robert Brown (Oberndorf bei Salzburg), der

den Eisenstädter Walter-Flügel in den 1990er Jahren restaurierte und

auch die Mechanik des Flügels von TMW nachgebaut hat. (siehe den

entsprechenden Artikel von Robert Brown in Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum, S. 160 - 170)

Folgt man nun dieser Hypothese, hätte man die Möglichkeit, sich

anhand des Hammerflügel aus dem Technischen Museum Wien der Klavierwelt

Mozarts über die Zeiten hinweg fragend und forschend anzunähern. Eine mögliche Inspiration sollte sich dabei nicht nur auf den Klang und

die Spielart konzentrieren - hier stellen sich nach mehr als 200 Jahren

tatsächlich einige Fragen - sondern vor allem auch auf die

bautechnischen Aspekte und handwerklichen Problemlösungen in der frühen

Phase des Wiener Hammerflügelbaus. Beobachtet man daraufhin Korpus und

Mechanik des Hammerflügels des TMW-FLügels, staunt man über die vielen kleinen Details, mit denen der

junge Anton Walter das Modell der Stein'schen Prellzungenmechanik weiter

entwickelt und seine eigenständige Wiener Klavierbauschule begründet

haben könnte.

Siehe zu Mozarts Klangwelt und seinen Klavieren hier: "Wolfgang Amadé Mozart, der Clavierspieler" von Erich Tremmel.

Literaturhinweise:

Michael Latcham: The Stringing, Scaling and Pitch of Hammerflügel built in the Southern German and Viennese Traditions 1780-1820, 2 Bd. (=Musikwissenschaftliche Schriften, Bd. 34), München 2000.

Viele Aufsätze bezüglich der wissenschaftlichen Diskussion zu den drei frühen Instrumenten Anton Walters, darunter auch derjenige von Robert Brown, finden sich in: Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum, 48. Jg., Salzburg (2000)

Anton Walter und seine Anfänge als Instrumentenbauer in Wien

Alle folgenden Informationen stammen aus: Rita Steblin, Anton Walter’s Difficult Early Years in Vienna: New Documents, 1772-1779, in: Journal oft he American Musical Instrument Society, Vol. 33, (2007), S. 43-75 <> Silke Berdux und Susanne Wittmeyer, Biographische Notizen zu Anton Walter (1752-1826), in: Edition Kulturgeschichte, Forschungen und Studien zur Kulturgeschichte von Neuhausen a.d.F., Band 2 Namhafte Persönlichkeiten aus Neuhausen, hsgg. v. Junges Forum & Kulturgeschichte Neuhausen, Neuhausen 2018; und in: Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum Bd. 48 (2000), S. 13-106.

Anton Walter (1752-1826) war nach heutigem Kenntnisstand vermutlich der erste Instrumentenbauer, der in Wien Pianofortes herstellte. Geboren im schwäbischen Neuhausen, erhielt er in seiner Jugend eine Ausbildung zum Schreiner. In den beginnenden 1770er Jahren zog es ihn nach Wien, wo er innerhalb der nächsten Jahrzehnte zum führenden Klavierbauer wurde. Nachdem man lange über seine Ausbildung zum Instrumentenbauer sehr wenig wusste, ist es inzwischen sicher, dass er keine reguläre Ausbildung zum Orgel- und Instrumentenbauer absolvierte, sondern lediglich bei vier verschiedenen Wiener Orgelbauern unterschiedlich lange, zwischen wenigen Wochen bis zu einem halben Jahr, als Schreiner mitarbeitete. Orgelbauer durften laut Zunftordnung alle Arten von Tasteninstrumenten bauen und eine ordnungsgemäße Ausbildung durchführen, was bei Walter aber nicht zutraf. Vermutlich 1775 besuchte Walter darüber hinaus Vorlesungen an der k.k. Ingenieur Akademie, die er selbst dann als hauptsächliche Grundlage seiner eigenständigen Fortbildung zum Instrumentenmacher ansah. 1776 machte er sich dann, obwohl ohne abgeschlossene Ausbildung und daher von der Zunft der Orgelbauer als „Störer“ angesehen, selbstständig. (Eine gewisse Anzahl „Störer“ wurde von der Verwaltung, die die Macht der Zünfte beargwöhnte, toleriert). Zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter baute er Tasteninstrumente, die er wohl recht preiswert unter die Leute brachte. Er scheint dabei so erfolgreich gewesen zu sein, dass es 1778 schließlich zum Konflikt mit der Zunft der Orgelbauer kam.

Daraufhin reichte Walter 1778 eine Petition bei der Regierung ein, der er später auch einige Gutachten befreundeter Persönlichkeiten beilegte. Petition und Gutachten zeichnen das Bild eines umfassend interessierten jungen Mannes, der sich intensiv vor allem auf akademischem Weg mit den physikalischen Grundlagen des Instrumentenbaus befasste. So schreibt er über sich selbst, er sei nach seiner Ausbildung zum Schreiner nach Wien – als „Sammelplatz der Künste“ – gekommen und habe hier das Studium der„Geometrie, Arithmetik, Algebra, Mechanik, Architektur und Tonkunst“aufgenommen. Er habe sich dann für die „Tonkunst“ als Beruf entschieden und begonnen, „etliche Flieg" (gemeint ist der „Flügel“, der bis dato die Flügelform des Cembalos umschreibt ) zu bauen, „die so vielen Beifal fandten, dass ich mich endlich diesem Metier bis diese Stunde ganz und gar widmete.“. Er bittet daher um die„Erlaubniß, Instrumenten zu verfertigen“ da er „als ein nicht mechanischer, sondern auf die Tonkunst studierter Instrumenten Macher (…)“ arbeite. Mit dieser Aussage, die „Tonkunst“ als Grundlage seiner instrumentenbauerischen Arbeit zu betrachten, möchte sich Walter von den Orgelbauern absetzen, deren Arbeit er mit der Beschreibung „mechanisch“ belegt.

In seinem Gutachten bestätigt Friedrich Wilhelm Gerlach, Lehrer der physikalischen Mechanik an der k.k. Ingenieur Akademie, diesen Ansatz. Er schreibt, er habe an Anton Walter „besondere Fähigkeit und Kenntnisse, insonderheit in seiner Kunst oder Profession, beobachtet (…); daß er solche immer tiefer und gründlicher zu erforschen trachte, die Verhältniß der Theile der musikalischen Instrumente nach richtigen Grundsätzen der Physik und Mechanik, in Ansehung der Töne und Bewegung zu bestimmen sich bemühe; daher schon manche Verbesserung und neue Erfindung gemacht (…)“. Auch das Gutachten von Johann Adam Grünwald, Professor an der k.k. Ingenieur Akademie, beschreibt ihn als besonders in den Wissenschaften kenntnisreichen jungen Mann, „so seine in verschiedenen neuen Arten selbst verfertigt Instrumenten der strengsten Prüfung nach ihm als einen Anfänger gewieß viele Ehre machen, indem solche immer unter die ersten der besten Werke genohmen werden können, weil sie nicht bloß nach den alten Mechanismen sondern nach eigner durch sichere Grundsätze unterstütze Erfindung und Bemühung eingerichtet sind.“

Alle diese Aussagen, sowohl diejenigen von Walter selbst als auch von seinen Gutachtern, bezeugen die besondere Affinität und den Willen zu grundsätzlichen Neuerungen und Erfindungen bei den Flügeln. Daher ist es besonders spannend, die frühen erhaltenen Instrumente Anton Walters zu studieren. Was hat er von Vorbildern wie beispielsweisen dem Augsburger Orgel- und Klavierbauer Johann Andreas Stein übernommen, was hat er selber entwickelt? Eine Reihe von Baumerkmalen in den frühen Hammerflügeln Anton Walters – darunter auch des Instrumentes im Technischen Museum Wien – zeigen Neuerungen, die bis dahin von keinem anderen Klavierbauer umgesetzt wurden. Dies ist am Korpus der Stimmstock mit Kämpfer, die Dreichörigkeit ab der höheren Mittellage und die sehr massive Konstruktion des Rastens. Alle diese Vorkehrungen dienen einem starken Ton. Auch die Klaviatur, deren Tastenhebel vom Bass zum Diskant hin kürzer werden, dienen im Bass der Erweiterung der Lautstärke ins Forte – im Diskant wird dagegen die Anzahl der Saiten von zwei auf drei erhöht (bewirkt ein Gleichbleiben der Klangfarbe im Forte). In der Mechanik wiederum werden ebenso Vorkehrungen zum extremen Piano getroffen wie beispielsweise die Formgebung und die Belederungen an Auslöser und Schnabel und der Moderatorzug. (Siehe dazu weiter unten "Klangliche Konzeption") Eine besondere Innovation Walters, der sog. "Fänger", der den Hammer bei kräftigem Forte-Anschlag vom Rückprall an die Saiten hindern soll, ist in der Mechanik des TMW-Flügel in einer originellen Art und Weise gelöst und zeigt eine raffinierte, aber aufwendige Problemlösung ohne Fängerleiste, die Walter in späteren Instrumenten einbaute. (Siehe weiter unten "Hammerkapsel und Hammerstiel")

Hammer-Mechanik

Die Besonderheit dieses Instrumentes liegt in seiner Mechanik, die sehr eigenständig und in vielen Details ungewöhnlich ist. Michael Latcham kam bei seinen Untersuchungen zum Schluss, sie repräsentiere in ihrere heutigen Form mit großer Sicherheit einen tiefgreifend veränderten Zustand, gefertigt von eher unprofessioneller Hand wahrscheinlich nach 1800.

Zusammen mit Alfons Huber stellte er die Hypothese in den Raum,

die drei frühen Hammerflügel Anton Walters mit ihren deutlichen Spuren

von Umbauten hätten womöglich ursprünglich eine komplett andere

Mechanik, nämlich eine Stoßmechanik besessen.

Unsere

Hypothese geht im Gegensatz dazu - wie oben unter "Zuschreibung an Anton Walter"

bereits dargestellt - davon aus, dass die Mechanik in TMW eine

womöglich

früheste Version einer eigenständigen Innovation Anton Walters

darstellt, die in ähnlicher Form auch bei den beiden anderen frühen

Instrumenten Walters vorhanden gewesen sein könnte. Für diese Hypothese

spricht sich auch Robert Brown aus und beschreibt ausführlich die

relevanten Indizien (in: Mitteilungen der Internationalen Stiftung

Mozarteum 2000, S. 160 - 170), die hier nochmal kurz gezeigt werden

sollen:

1.) Alle drei

Instrumente besitzen, wie oben bereits kurz erwähnt, an der Rückseite

der Klaviatur-Wangen Ausschnitte, die nur noch bei TMW eine eindeutige

Funktion, nämlich die Aufnahme und Lagerung einer Auslöser-Leiste,

besitzen. Bei den beiden anderen Instrumenten sind sie nach den Umbauten

der Mechanik funktionslos geworden.

2.) Die ungewöhnlich geformten Kapseln bei TMW sind breitflächig auf die Hinterenden der Tasten aufgeleimt. Deutlich sichtbare Spuren eines abgelösten Teils dieser Größenordnung und damit womöglich dieser Art von Hammerkapseln finden sich auch auf den Tasten-Hinterenden des Eisenstädter Flügels (so beschrieben von Robert Brown in seinem Artikel Klaviatur, Mechanik und Dämpfung des Mozart-Flügels im Vergleich zum "Eisenstädter Flügel" von Anton Walter, in: Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum, 48. Jg., Salzburg 2000).

Auf den Tastenhinterenden des Hammerflügels, den W. A. Mozart 1782 erwarb, gibt es nach tiefgreifenden Umbauten der Mechanik, die wahrscheinlich bei der Übergabe an den Sohn Franz Xaver Wolfgang Mozart erfolgten, lediglich nur noch wenige sichtbare Spuren, die man eventuell dem Entfernen der hölzernen Kapseln zuordnen könnten. Insgesamt aber ist die Spurenlage zur ursprünglichen Mechanikform bei diesem prominenten Instrument wegen der Umbauten und Restaurierungen sehr lücken- und rätselhaft.

3.) Die Tasten sind an ihrem hinteren Ende in Kanzellen geführt, die von einer mit Tuch unterpolsterten Leiste abgedeckt wird. Diese Leiste ist mit eine Bindfaden fixiert und kann abgenommen werden. Alle drei Instrumente zeigen hier eine gleiche Bauart und damit das Potenzial, sehr ähnlich angelegt zu sein. Die Abdeckleiste dient bei TMW als Auflage des bauchigen Endes des Hammerstiels und fungiert damit als eine Art Fänger. Die beiden Vergleichs-Instrumente lassen einen erst nachträglichen Einbau einer Fängerleiste vermuten, waren also im ursprünglichen Zustand ebenfalls ohne Fänger. Da die Kanzellenschiede nicht verleimt sind, kann durch das Abnehmen der Abdeckleiste die Steighöhe der Tastenenden durch Herausziehen oder Einschieben der Schiede in einem gewissen Grad eingestellt werden, was eine Regulierungsmöglichkeit für die Spielbarkeit des Instrumentes darstellt.

Anton Walter verwendete in seinen späteren Instrumenten, die ohne Spuren tiefgreifender Veränderungen erhalten geblieben sind, das von Johann Andreas Stein eingeführte Prinzip einer Prellzungenmechanik mit Einzelauslösung. Wegen einiger Abwandlungen in Detailfragen wird Walters Mechanik heute Wiener Mechanik genannt. Folgt man nun unserer Hypothese, TMW besäße eine frühe Version dieser Mechanik, kann man feststellen, dass er die Stein'sche Mechanik als Grundlage verwendete, aber neben seiner eigentümlichen Holzkapsel weitere Details veränderte. Ziele seiner Dataillösungen scheinen gewesen zu sein:

a) viele Möglichkeiten der Regulierung der Mechanik,

b) eine insgesamt lauterer Klang und

c)

das Weiterentwickeln der traditionellen Konzeption von Registern wie

bei Orgel und Cembalo, in diesem Fall aber das Piano und Forte

betreffend.

Für diese drei Ziele betrieb er einen hohen technisch-handwerklichen Aufwand und fand eine Reihe von raffinierten Lösungen mit vorausschauender Problemlösungsstrategie. Der Unterschied an handwerklichem Aufwand zu einer Mechanik von Johann Andreas Stein beginnt schon auf rein quantitativer Ebene: benötigt eine Mechanik-Einheit (Hammer + Auslösezungen) von J. A. Stein ca. 15 Komponenten, so kommt Walter bei seinem Flügel TMW auf mindestens 18, die Auslöser-Bank nicht mit eingerechnet. Die Summe der Mechanik-Einzelteile, die vom Klavierbauer angefertigt werden müssen, steigt dabei von 915 bei J. A. Stein auf 1098 bei Walter:

- Waagebalkenstegstift-Führungsbäckchen oben

- Waagebalkenstegstift-Führungsbäckchen unten [1]

- Kapsel

- Belederung Achsbohrung 2 x

- Fixierung der Belederung 2 x

- Achsen

- Hammerstiel

- Hammerkopf, Größe von Baß bis Diskant variierend

- Belederung Hammerkopf

- Hammerkopf-Ruhepolster

- Schnabelplättchen

- Belederung Schnabelplättchen

- Auslösezunge

- Belederung Auslösezunge

- Befestigung Auslösezunge

- Feder Auslösezunge

- Führung der Feder an der Auslösezunge

- Regulierungs-Häkchen an der Auslösezunge

→ 18 Komponenten mal Anzahl der Tasten (61) = 1098 Einzelteile

[1] Da diese Waagebalkenstegstift-Führungsbäckchen

sorgfältig gearbeitet sind und bei potentiell stärkerem Anschlag und höherer

Krafteinwirkung auf die Taste eine zuverlässigere Führung gewährleisten sollen,

werden sie hier - obwohl Teil der Taste - mit dazu gerechnet.

Dazu

kommt als weiteres, ebenfalls zur Mechanik zählendes Bauteil die Auslöser-Bank, in der die Auslöser in Kanzellen

und mit einem Regulierband (siehe Fotos oben) gelagert sind. Wie bereits erwähnt, kann es leicht für Regulierungsarbeiten

am Schnabel entfernt werden - ein Möglichkeit, die Stein für seine

Mechanik nicht vorsieht. Bei ihm sind die Auslöser direkt am Klaviaturrahmen befestigt.

In späteren Instrumenten vereinfachte sich Anton Walter die Arbeit mit der Verwendung zugelieferter Messingkapseln, da die hölzernen Kapseln, wie sie beim Flügel TMW vorliegen, sehr aufwendig und in vielen Arbeitsschritten (siehe unten zu den Kapseln) zu fertigen sind.

Hammerkapsel und Hammerstiel

Ein wesentliches Merkmal der Mechanik von TMW

besteht darin, dass die einzelne Kapsel und das Hinterende des

Hammerstiels wegen einer bestimmten intendierten Funktion sehr eigenständig geformt sind. Sie kommen in dieser Form heute weder bei

den überlieferten Walter‘schen noch bei den Stein‘schen Mechaniken vor und wurden bisher auch bei keinem anderen Instrument in der Fachliteratur beschrieben. Ein uns kürzlich bekannt gewordener Hammerflügel von Sebastian Lengerer, der sich heute in Maribor/Slowenien befindet, ist das erste weitere Instrument, welches uns mit dieser Kapselform begegnet (für diesen Hinweis danken wir sehr Herrn Albrecht Czernin, Wien). Eine nähere Untersuchung dieses Hammerflügels, der auf den ersten Blick außer der Kapselform kaum Merkmale der Walter'schen Bauweise aufweist, steht noch aus.

Die Hammerkapsel ermöglicht die bewegliche Lagerung des Hammerstiels. Sie ist auf dem Hinterende der Taste befestigt und bringt den Hammer in die richtige Position zu den Saiten als auch zum beweglichen Auslöser, der an das überstehende Ende des Stiels angreift. Beim Flügel des Technischen Museums Wien ist die Hammerkapsel darüber hinaus so geformt, dass sie eine besondere Idee des Erbauers, nämlich eine Fängerfunktion des Hammers selbst beim Zurückfall nach dem Anschlag, ermöglicht. Es sollte damit verhindert werden, dass der Hammer bei kräftigem Forte-Spiel unkontrolliert zurück an die Saiten prellen kann. Dies erreichte Anton Walter, indem er dem Hammerstiel an seinem Schnabelende eine bauchige Form gab. Dieser ausschweifende „Bauch“ unterhalb des Schnabels ruht auf dem Tuch der Abdeckung der Führung der Tasten-Enden. Nach dem Anprall an der Saite und bei gleichzeitigem Loslassen der Taste fällt der Hammer auf diesen Bauch Damit wird durch Hebelwirkung unterstützt, dass der Hammer nicht wieder nach oben prallen kann - zumindest, wenn die Taste nach dem Anschlag gleich wieder losgelassen wird, wie es z.B. bei Staccato-Anschlägen geschieht.

Die Kapseln sind sehr detailreich gefertigt. Insgesamt sind an den Rohlingen 8 Arbeitgänge bis zum Aufsägen in die einzelnen Kapseln, und dann nochmal an jedem Einzelstück bis zu 11 weitere Arbeitsgänge erforderlich. Hinsichtlich erforderlichem Arbeitsaufwand zu beachten ist die Summierung dieser Arbeitsschritte bei 61 Einzelteilen!

Dieser enorme Aufwand rechtfertigt sich jedoch, da jeder Arbeitsgang der Lösung spezifischer Probleme zugeordnet werden kann:

a) Ein Nachteil der wegen der intendierten Fänger-Funktion nach hinten geschweiften Form der Kapsel liegt darin, dass der Hammerstiel viel Berührungs- und damit Reibungsfläche mit den Seitenwänden der Kapsel haben könnte, was seine freie Beweglichkeit einschränken würde. Daher werden die Berührungsflächen der gabelförmigen Nut, in der der Hammerstiel liegt, in mehreren Arbeitsgängen so ausgeformt, dass der Hammerstiel nur im Bereich der Achse geführt wird und ansonsten frei beweglich bleibt.

b) Die Achse liegt in einer weiteren Nut auf der Oberseite der Kapsel, die mit Leder ausgeschlagen und sorgfältig mit feinen, konischen Holzdübeln verschlossen ist. Stein wählt an dieser Stelle u.a. eine Bohrung in seiner Holzkapsel, die er mit Filz auspolstert. Der Vorteil der nach oben offenen und mit konischen Dübeln verschlossenen Nut liegt darin, dass man bei einem Ausschlagen und Lockern der Achse im Leder als Folge des Gebrauchs leicht nachjustieren kann, indem man entweder den Dübel etwas tiefer einschlägt oder das ausgeschlagene Leder ersetzt.

Damit zeigen sich an diesem fast unscheinbaren und ungewöhnlich geformten Einzelteil der Mechanik eine große Bandbreite an Überlegungen und Problemlösungen in Bezug auf die Kontrollierbarkeit des Klangs und auf die Nachregulierung der Gängigkeit der Mechanik: Das Zusammenspiel der Form der Kapsel, des Hammerstiels und der Abdeckleiste verhindern das unkontrollierte Zurückprallen des Hammers an die Saite

und wirken dadurch als Fänger. Später löste Walter dieses Problem mit einer sog. Fängerleiste, auf die die Hammerköpfe beim Rückfall zu liegen kamen. Damit vereinfachte sich die aufwendige Herstellung der beiden, in ihrer raffinierten Formgebung aufeinander abgestimmten Komponenten Kapsel und Hammerstiel deutlich.

Möglichkeiten für die Regulierung der Mechanik

Die Mechanik von TMW besitzt eine Reihe von Möglichkeiten, wichtige Stellgrößen nicht nur bei Fertigstellung des Instruments, sondern auch komfortabel im weiteren Gebrauch einregulieren zu können:

Zusammenbau:

Die Kapsel ist nach dem Verleimen auf der Taste in ihrer Ausrichtung hin zum Auslöser nicht mehr veränderbar. Um hier eine eventuell leichte Fehlstellung ausgleichen zu können und einen mittigen Kontakt des Hammerstiel-Schnabels am Auslöser zu gewährleisten, kann das Schnabel-Plättchen, das mit einer feinen Nut in den Schnabel eingeschoben ist, nach links und rechts verschoben werden. (2 Fotos, Schnabelplättchen Draufsicht, Schnabelplättchen Seitenansicht, beide ohne Leder)

Tastentiefgang:

Der Tastentiefgang wird von der Höhe der Kanzellenführung am hinteren Ende der Tasten bestimmt. Da die Kanzellen-Schiede nicht verleimt sind, kann ihre Höhe ohne allzugroßen Aufwand nachreguliert werden und ist in einem gewissen Rahmen variabel.

Schnabelluft:

Das Plättchen am Schnabel ist leicht regulierbar, es kann im Prozess der Einregulierung in seiner Stärke verändert werden, wodurch die Schnabelluft größer, oder – mit einem stärkeren Plättchen – geringer wird.

Die bauchige Rundung am Hammerstiel, mit der selbiger auf der Kanzellen-Abdeckleiste aufliegt, kann nachgearbeitet werden, so dass die Schnabelluft größer wird. Wenn zu viel weggenommen sein sollte, kann das Schnabelplättchen wiederum erhöht werden (indem man ein neues, höheres einpasst) -> Auswirkung auf Lage der Vordertasten! Gleichmäßigkeit hängt von gleichmäßigen Bäuchen ab!

Steighöhe des Hammers:

Die Auslöser können mit Hilfe des Stellhäkchens in ihrem Winkel verändert werden. Dadurch wird der Punkt der Auslösung bestimmt (der Punkt, an dem der Hammer vom Auslöser losgelassen wird, um dann frei zur Saite zu schwingen und wieder zurückzufallen).

Klangliche Konzeption

Im Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag 1796 beschreibt Johann Ferdinand von Schönfeld die beiden klanglichen Unterschiede der Wiener und Augsburger Fortepianos:

"Da wir nun zwei Instrumentenmacher haben, so theilen wir unsere Fortepiano in zween Klassen: die Walterischen und die Streicherischen [Nanette Stein, die Tochter von Johann Andreas Stein, führte zusammen mit ihrem Bruder nicht nur den Betrieb ihres Vaters weiter, sondern auch das sehr erfolgreiche Hammerflügel-Modell. Sie heiratete Johann Baptist Streicher]. Eben so haben wir auch bei genauer Aufmerksamkeit zwei Klassen unter unsern größten Klavierspielern.

Eine dieser Klasse liebt einen starken Ohrenschmauß. Das ist ein gewaltiges Geräusche; sie spielt daher sehr reichtönig, außerordentlich geschwind, studiert die häckeligsten Läufe und die schnellsten Oktavschläge. Hiezu wird Gewalt und Nervenstärke erfordert; diese anzuwenden, ist man nicht mächtig genug, eine gewisse Moderazion zu erhalten, und bedarf also eines Fortepianos, dessen Schwebung nicht überschnappt. Den Virtuosen dieser Art empfehlen wir walterische Fortepiano. Die andere Klasse unserer großen Klavierspieler sucht Nahrung für die Seele, und liebt nicht nur deutliches, sondern auch sanftes, schmelzendes Spiel. Diese können kein besseres Instrument, als ein Streicherisches, oder sogenanntes Steinisches wählen. Die Zwischenklasse der Virtuosen werden außerdem nicht verlegen seyn, gute Instrumente nach jedem Geschmack und nach jedem Preis zu finden.“

Obwohl sich von Schönfeld 1796 sicherlich hauptsächlich auf die späteren Instrumente Anton Walters bezieht, die sich in einigen Details von seinen frühesten unterscheiden, so kann man doch den Beginn dieser eigenständigen klanglichen Konzeption Walters schon bei seinen frühesten erhaltenen Modellen sehr gut beobachten. Dies lässt auch zumindest erahnen, warum sich W.A. Mozart nach seiner Übersiedelung nach Wien - trotz seiner Begeisterung für Steins Instrumente 5 Jahre zuvor - ein Instrument von Anton Walter zulegte.

Einige der im Folgenden aufgeführten Punkte werden vielfach in der Literatur genannt und beziehen sich auf alle drei genannten Instrumente (Mozarteum, Eisenstadt und TMW), andere betreffen nur TMW, weil sie in besonderen Eigenheiten dieser Mechanik liegen:

Forte:

Verstärkung der Korpuskonstruktion (Fotos siehe im nächsten Kapitel zu den Veränderungen am Resonanzboden) mit einem massiven Kurvenrasten und verbreiterter Auflagefläche auf dem Boden -> hohe Kraft und Klangübertragung auf den Boden. (Material Fichte, die den Schall besonders gut und schnell [7.000 Meter/Sekunde] leitet).

Änderung der Tastenhebel von Bass zu Diskant: die Tasten im Bass sind länger und haben dadurch einen längeren Hebel als im Diskant, was einen stärkeren Anschlag im Bass erlaubt. Zum klanglichen Ausgleich sind im Diskant 3 Saiten pro Ton aufgezogen.

Die Dämpferaufhebung wird wie ein Registerzug bei der Orgel behandelt (Forte-Zug). Mit zwei Handhebeln auf den Kämpferwiderlagern, mit denen man die Dämpferaufhebung ein- und ausschaltet, hat man darüber hinaus die Möglichkeit, Bass und Diskant unterschiedlich klingen zu lassen wie bei einem geteilten Dämpfer-Pedal. So kommt es unserer heutigen Hörgewohnheit sehr entgegen, wenn man den Bass etwas abgedämpfter belässt, als den Diskant.

Piano:

Moderator-Zug (=Piano-Zug): mit dem Register-Knopf in der Mitte des Kämpfers wird der Moderator-Zug eingeschaltet, der einerseits die Möglichkeiten ins Piano hinein erhöht, andererseits bei kraftvollem Spiel die Klangfarbe abrundet und grundtöniger macht.

Damit bei der Zurücknahme der Lautstärke die Bewegung der Hämmer und Auslöser nicht zu hören ist, sind sie auf größtmögliche Geräuscharmut hin konzipiert: Die Hammerstiel-Schnäbel sind beledert, ebenso die Kontaktfläche des Auslösers mit dem Schnabel. Diese Kontaktfläche, an der der Schnabel beim Vorgang der Auslösung entlang gleitet, ist darüber hinaus so geformt, dass sich hinter der Belederung kein Holz, sondern ein Hohlraum befindet (siehe Foto unten).

Als weitere geräuschdämpfende Maßnahme schlägt der mit Federkraft zum Hammerstiel-Schnabel hin geneigte Auslöser nicht an seiner Vorderseite an einer Holzleiste am Klaviaturrahmen an, sondern wird von kleinen Häkchen an der Hinterseite in einen Tuchstreifen eingehakt. Dieser Tuchstreifen wiederum macht das Zurückprallen des Auslösers nach dem Moment der Auslösung, wenn der Hammer frei gegeben wird, völlig geräuschlos.

Alle

diese Einrichtungen, mit denen eine deutliche Steigerung der

dynamischen Möglichkeiten erreicht wird, zeigen einen erfindungsreichen

Geist mit gründlichem Wissen über Physik, Akustik und über die

impliziten Probleme von Hammermechaniken. Darüber hinaus nutzt er

kenntnisreich Materialeigenschaften von Hölzern und Leder und betreibt

zur Erreichung seiner klanglichen Vorstellungen einen sehr hohen

handwerklichen Aufwand.

Veränderungen am Resonanzboden

Der Hammerflügel im Besitz des Technischen Museums Wien (TMW) weist im Inneren Spuren nicht mehr vorhandener Bauteile und einige ungewöhnliche Elemente auf, die vermutlich als Resultat von Umbauten der statischen Konstruktion zu bewerten sind.

Es ist gibt Hinweise, dass solche Umbauten mit Komplettöffnung des Instruments schon bald nach der Entstehung vorgenommen wurden und bei Anton Walter selbst erfolgten.

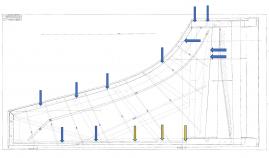

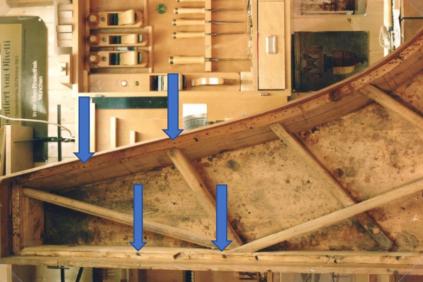

Der Innenaufbau des Korpus bei TMW zeigt aus seiner Bauphase 1 vier Streben, die vom Hohlwand-Rasten fächerförmig Richtung Basswand und Damm verlaufen. Ein sog. Abbund-Rasten (blauer Pfeil) verläuft schräg vom ersten Drittel des Damms bis etwa zur Mitte der Länge der Basswand (90 : 80 cm). Dieser Abbundrasten ist als Brücke geformt und verläuft über die Streben hinweg zur Basswand. Er scheint nachträglich, in einer Bauphase 2, in der Höhe reduziert worden zu sein, so dass danach der Resonanzboden nicht mehrwie zuvor darauf aufliegt bzw. in zwei Teile geteilt wird, sondern auf seiner ganzen Fläche frei schwingt. In dieser Bauphase 2 wurde zudem noch eine weitere Strebe (gelber Pfeil) eingebaut.

Unsere Hypothese ist, dass in der Bauphase 1 der

Abbund-Rasten ursprünglich bis

unter den Resonanzboden reichte und diesen in einen schwingenden Bereich

(über

den auch der Steg verläuft) und in einen „toten“ Bereich/Blindboden

teilte, wie es heute

noch bei den drei weiteren frühen Hammerflügeln von Anton Walter (Salzburg

Mozart-Geburtshaus, Eisenstadt Haydn-Haus, Rohrau Haydn-Geburtshaus) zu

beobachten ist.

In einer Bauphase 2 wurde dann - nach unserer Hypothese vermutlich vom Erbauer selbst - der Resonanzboden entfernt, der Abbund-Rasten in seiner Höhe abgenommen und ein ungeteilter Resonanzboden wieder eingebaut.

Diese Situation ist zwar in unserem Nachbau klanglich sehr überzeugend, von der langfristigen Stabilität des Resonanzbodens her gesehen jedoch keineswegs ideal. So zeigte das Originalinstrument vor seiner Restaurierung massive Maßnahmen gegen ein Aufwölben des Resonanzbodens durch den Saitenzug. Hinweise dafür, dass es Walter selber war, der diesen Umbau durchgeführt hat, könnten die Wiederverwendung des alten Steges mit den Kerbschränken und dem Knick im Bass, und des alten Saitenanhangs sein.

Bei einem

deutlich späteren Umbau des Instruments wären vermutlich die

Weiterentwicklungen im Hammerklavierbau aufgenommen worden, wie das beim

Mozart-Flügel mit seiner erneuerten Mechanik geschehen ist. Zum

Zeitpunkt der Bauphase 2 aber scheint dafür keine Notwendigkeit gesehen

worden zu sein, womöglich deshalb, weil das Instrument nicht als

"überholt" angesehen wurde sondern dem Erbauer als Experimentierfeld

diente.

Spuren zur Veränderung der Rasten- und Resonanzboden-Anlage, sichtbar bei herausgelöstem Resonanzboden:

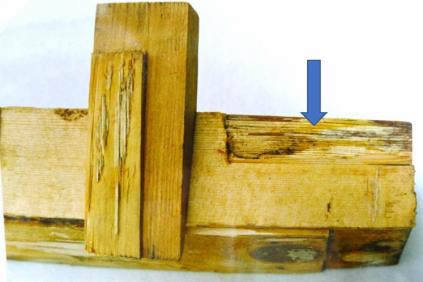

Der Abbund-Rasten zeigte Bearbeitungsspuren, vermutlich von einem Stemmeisen, (blauer Pfeil) auf seiner Oberfläche, die sich durch das Abnehmen der Höhe im eingebauten Zustand erklären lassen. Dazu kommen noch die durch das Abtragen des Abbund-Rastens freigelegten Leimspuren an der Verbindung zur Basswand (auf den vorliegenden Fotos aus den 1990er Jahren leider schlecht zu erkennen).

Eine neue Strebe wurde vom Bass-Ende des

Abbund-Rastens zur Ecke des Bass-Zwickel – Hohlwand eingebracht (siehe oben gelber Pfeil). Ihre Machart

unterscheidet sich deutlich von derjenigen der anderen Rasten, gehört also wohl nicht zur ursprünglichen Rastenkonstrution. An den Resonanzboden-Auflagen gibt es ringsherum Spuren von Rippen, die womöglich

aus Bauphase 1 stammen und nicht mehr vorhanden sind. In der technischen

Zeichnung (s.u.) zeigen die blauen Pfeile die Spuren der verlorenen Rippen

außerhalb des Abbund-Bereichs an, die gelben diejenigen innerhalb des

Abbund-Bereichs.

Ungeklärt sind die Spuren von drei Rippen (gelbe Pfeile, nur zwei im linken Bild) im klanglich toten Bereich links des Abbund-Rastens. Eigentlich sollten/müssten hier wegen des Abbundes keine Rippen sein. Rechtes Bild: Spuren von Rippen aus Bauphase 1 auf der Schürze und auf der Auflage im Diskantbereich

An der Unterseite des Kämpfer-Widerlagers im Bass (unten linkes Bild) befinden sich Reste des Resonanzbodens aus Bauphase 1. Die Reste besitzen eine annähernd gleiche Stärke wie der freischwingende Resonanzboden. Dies zeigt, dass der alte Resonanzboden aus Bauphase 1 entlang der Widerlager herausgesägt wurde. Um eine erneute Auflagefläche für den neuen Resonanzboden zu schaffen, wurde im Bass anschließend unterhalb des Widerlagers im Bereich der Abschrägung des Damms und der Schürze Platz geschaffen, in den ein kleines Klötzchen eingekeilt wurde, das erneut eine Auflage neben und am hinteren Ende der Widerlager darstellt. Im Diskantbereich (rechtes Bild) wurde eine Leiste in die Resonanzbodenauflage entlang des Widerlagers versenkt, die die neue Auflage darstellt

Um das Klötzchen einzubringen und zu verkeilen, musste der Erbauer/Restaurator den ursprünglichen Resonanzboden, der unterhalb des Widerlagers stehen geblieben war, im eingebauten Zustand des Widerlagers herausarbeiten.

Unklar ist, ob der Damm und die Schürze in Bauphase 1 bereits abgeschrägt waren. Nur dann hätte der Handwerker eine gute Möglichkeit gehabt, den Resonanzboden aus Bauphase 1 herauszuarbeiten. An der Unterseite des Widerlagers links vom Klötzchen sieht man noch die Reste des herausgearbeiteten Resonanzbodens.

Zusammenfassung unserer Hypothesen und Schlussfolgerungen

In TMW gibt es Hinweise darauf, dass die Konzeption des Resonanzbodens verändert wurde. Eindeutig sind die Spuren hinsichtlich einer Entfernung des ursprünglichen Resonanzboden. Seine Reste sind unter den Kämpferwiderlagern erhalten geblieben. Die Rastenkonstruktion zeigt sehr große Übereinstimmungen mit den drei anderen frühen Hammerflügeln Walters, die alle eine Abbund-Konstruktion aufweisen. Bei TMW ist die Abbund-Strebe vorhanden, aber ohne Funktion, weil in ihrer Höhe nachträglich verringert. Die eindeutige Entfernung des ersten Resonanzbodens führt zur Annahme, dass die Abbund-Strebe ursprünglich in Funktion war, dann heruntergesetzt und ein neuer, durchgehender Resonanzboden eingebaut wurde. Verschiedene Spuren von Rippen geben kein eindeutiges Bild wieder, Markierungen im Bereich des Blind-Resonanzbodens werfen bisher nicht klärbare Fragen auf. Feststellen kann man lediglich, dass auch hier womöglich ein experimenteller Prozess sichtbar wird.

Da wir von Anton Walter wissen, dass er den Instrumentenbau mit einer naturwissenschaftlichen Herangehensweise betrieb und wir bereits an der Mechanik einen experimentierfreudigen Geist feststellen konnten, kann man auch die Spuren an Korpus und Resonanzboden in diesen Kontext stellen. Alle späteren erhaltenen Flügel Anton Walters wurden, wie auch die Instrumente anderer Klavierbauer, ohne Abbund-Raste gebaut und sie zeigen jeweils unterschiedliche Berippungs-Systeme. Auch diesbezüglich scheint Walter immer auf der Suche nach Optimierung und Klanggestaltung gewesen zu sein. Der Hammerflügel TMW zeigt - folgt man unserer Hypothese - diese Auseinandersetzung Anton Walters mit den unterschiedlichen Reonanzboden-Konzepten und seine Versuche mit unterschiedlichen Berippungen.

Daher bietet der Hammerflügel aus dem Technischen Museum in Wien sowohl in seiner Mechanik als auch bei seinem Korpusaufbau besonders spannende und angerende Einblicke in den Erfindungsgeist und die Handwerkskunst seines Erbauers.